Характеристика приемов технологии

Прием “Письмо по кругу”

Прием “Письмо по кругу” предполагает групповую форму работы. У каждого ученика должен быть лист бумаги. Детям нужно не только поразмышлять на заданную тему, но и согласовывать свое мнение с членами группы. Каждый член группы записывает несколько предложений на заданную тему, затем передает свой листок соседу. Получив листок, сосед продолжает его размышления. Листочки двигаются до тех пор, пока к каждому не вернется листок, в котором были написаны его первые предложения.

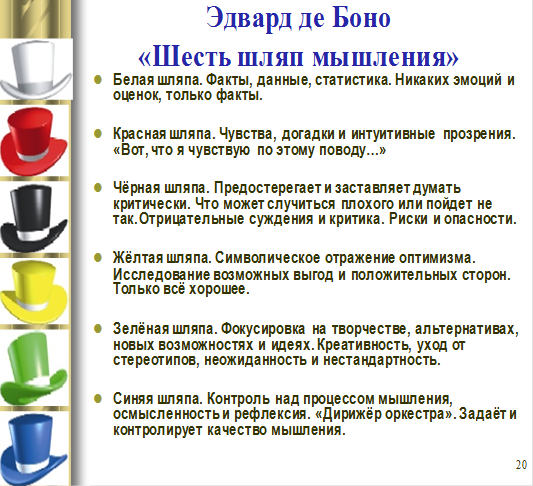

Прием «Шляпы де Бонно»

Прием «Фишбоун»

Данная графическая техника помогает структурировать процесс. Более глубоко, поставить цели, показать внутренние связи между разными частями проблемы.

Голова – вопрос темы, верхние косточки – основные понятия темы, нижние косточки – суть понятий, хвост – вывод урока. Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые слова или фразы, отражающие суть. Можно заполнять: (Верх - причины, низ - следствия и т.п.).

Схема «Фишбоун» отлично работает, как средство систематизации материала и быстро воспроизводится учащимися.

Прием «Ромашка вопросов» («Ромашка Блума»)

Таксономия (от др. греч. – расположение, строй, порядок) вопросов, созданная известным американским психологом и педагогом Бенджамином Блумом, достаточно популярна в мире современного образования. Эти вопросы связаны с его классификацией уровней познавательной деятельности: знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка.

Шесть лепестков – шесть типов вопросов.

Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, вспомнить, воспроизвести некую информацию. Их часто формулируют на традиционных формах контроля: на зачетах, при использовании терминологических диктантов и т.д.

Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что .?», «Если я правильно понял, то .?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о .?». Целью этих вопросов является предоставление обратной связи человеку относительно того, что он только что сказал. Иногда их задают с целью получения информации, отсутствующей в сообщении, но подразумевающейся. Очень важно эти вопросы задавать без негативной мимики. В качестве пародии на уточняющий вопрос можно привести всем известный пример (поднятые брови, широко раскрытые глаза): «Ты действительно думаешь, что .?».

|

Воспроизведение |

Простые |

Кто? Когда? Где? Как? |

|

Понимание |

Уточняющие |

Правильно ли я понял .? |

|

Применение |

Практические |

Как можно применить ? Что можно сделать из ? |

|

Анализ |

Интерпретационные |

Почему? |

|

Синтез |

Творческие вопросы |

Что будет, если ? |

|

Оценка |

Оценочные |

Как вы относитесь ? |

Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова «Почему?». В некоторых ситуациях (как об этом говорилось выше) могут восприниматься негативно – как принуждение к оправданию. В других случаях – направлены на установление причинно-следственных связей. «Почему зимой падает снег?». Если учащийся знает ответ на этот вопрос, тогда он из интерпретационного «превращается» в простой. Следовательно, данный тип вопроса «срабатывает» тогда, когда в ответе на него присутствует элемент самостоятельности.

Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его формулировке есть элементы условности, предположения, фантазии прогноза. «Что бы изменилось в мире, если бы у людей было не пять пальцев на каждой руке, а четыре?»

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов. «Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем один урок отличается от другого?» и т.д.

Практические вопросы. Всегда, когда вопрос направлен на установление взаимосвязи между теорией и практикой, мы его будем называть практическим. «Как бы вы поступили на месте героя рассказа?».

Еще по теме:

Воспитание как процесс интериоризации общечеловеческих ценностей

В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев в своих исследованиях отмечали, что общественные нормы, требования, идеалы, ценности культуры воспринимаются и присваиваются личностью индивидуально и избирательно. Поэтому ценностные ориентации личности не всегда совпадают с ценностями, выбранными общественным сознанием. ...

Наблюдение как основной метод формирования у детей динамических

представлений о росте и развитии живых существ

Сущность наблюдения заключается в чувственном познании природных объектов, в познании их через различные формы восприятия - зрительное, слуховое, тактильное, кинестетическое, обонятельное. Правильная организация чувственного познания природы обеспечивает формирование и развитие у детей отчетливых п ...

Методика обучения образованию, группировке, выделению

совокупностей предметов и одного предмета в окружающей обстановке

На первых стадиях обучения следует приучать детей овладевать умением образовывать множество, подбирая предметы по указанному признаку. Например, предлагается задание взять всем детям по одному предмету и положить на стол, в корзину, на поднос и т. д. По этому заданию дети должны взять по одному кра ...

Категории

- Главная

- Обучение детей ориентировке во времени

- Половое воспитание детей и подростков

- Ценности и воспитание

- Работа социального педагога

- Предмет и задачи педагогики

- Теоретические основы воспитания

- Информация о педагогике и образовании

- Карта сайта

- Контакты